タイ在住32年になります、現役サラリーマンをやっておりますシニアライフビギナー66歳です。

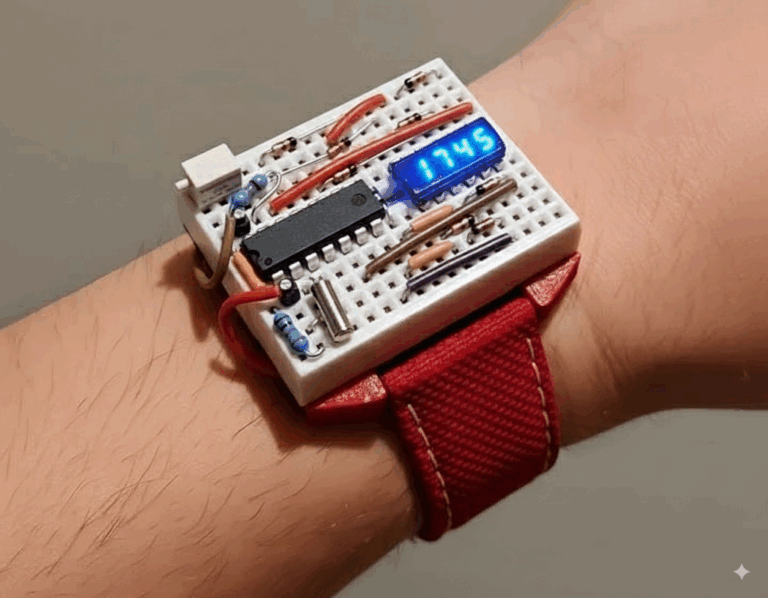

電子工作は私の趣味ですが、DIYで作ったものと、メーカーさんが作ったものを比べると雲泥の差ですね💦(泣笑)

『見た目は大差ありだけど性能は同じだ!』と言いたいところですが、メーカーにはかないません!やっぱり大差(大笑)

さて、私ら夫婦もシニアライフの仲間入りですので、そろそろ健康管理にウェアラブルなIoTを導入しようと考えています。

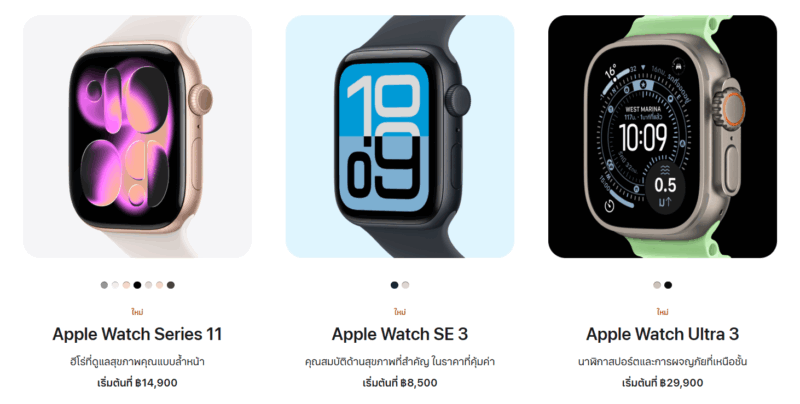

↓ただ、こうやって、”松・竹・梅 ※” 的に三つ並べられると、つい真ん中を買ってしまうのは私だけでしょうか💦

Apple Watchのようなウェアラブルデバイスが健康管理にもたらす可能性について大変期待できそうです。

そこで、どんなことが期待できるか、その課題も含めて情報集めてみました。

期待できること:

- 継続的な生体情報モニタリング:

Apple Watchは心拍数、心電図、血中酸素濃度、睡眠パターン、活動量など、多岐にわたる生体情報を24時間体制で記録できます。

これにより、個人の健康状態の変化を早期に把握し、異常があれば医療機関を受診するきっかけを提供できます。 - 早期発見と予防:

例えば、心房細動のような不整脈の早期発見や、睡眠時無呼吸症候群の兆候の検出、あるいは転倒検知機能による緊急時の対応など、多くの病状の早期発見と予防に役立つ可能性があります。 - モチベーション向上と生活習慣改善:

活動量や運動目標の設定、達成状況の可視化は、個人の運動習慣や健康的な生活習慣を維持・改善する上で大きなモチベーションとなります。 - 遠隔医療と個別化医療の推進:

記録されたデータは、医師が患者の健康状態を遠隔で把握する手助けとなり、より個別化された医療計画の立案に貢献できます。

課題:

- データの精度と信頼性:

ウェアラブルデバイスのデータは、医療機器に比べると精度にばらつきがある場合があります。

誤った情報に基づいて過度な不安を抱いたり、逆に重要な症状を見過ごしたりするリスクも考慮する必要があります。 - データ過多と解釈の難しさ:

大量のデータが生成される一方で、それをどう解釈し、医療にどう活用するかという点はまだ発展途上です。医師にとっても、膨大なデータを適切に評価するための知識やスキルが求められます。 - プライバシーとセキュリティ:

個人の生体情報は非常にデリケートな情報であり、その収集、保存、共有におけるプライバシーの保護とセキュリティの確保は重要な課題です。 - デバイスへの依存とメンタルヘルス:

常に健康状態をモニタリングされることによって、健康不安が増大したり、デバイスの数値に一喜一憂したりするなど、メンタルヘルスへの影響も考慮すべき点です。

将来の展望:

- さらなるセンサー技術の進化:

将来的には、非侵襲的な血糖値測定、血圧測定など、より多くの生体情報がウェアラブルデバイスで測定可能になることが期待されます。 - AIとビッグデータによる解析の高度化:

AI(人工知能)を活用したデータ解析が進むことで、個人の健康状態に合わせたより精度の高い健康予測や、疾患のリスク評価が可能になるでしょう。 - 医療システムとの連携強化:

ウェアラブルデバイスで得られたデータが、電子カルテシステムなど医療機関のシステムとシームレスに連携することで、医師はより効率的かつ包括的に患者の情報を把握できるようになります。 - 予防医療のさらなる普及:

ウェアラブルデバイスが日常の健康管理ツールとしてさらに普及することで、病気になる前の「予防」という視点での医療がより一層強化されると期待しています。 - 個別化された健康コーチング: AIと連携し、個人の生活習慣や健康状態に合わせたパーソナルな健康アドバイスやコーチングが提供されるようになるかもしれません。

これらのデバイスは、私たちの健康管理に革命をもたらす可能性を秘めていますね!

ただ、その恩恵を最大限に引き出し、課題を克服するためには、技術の進歩だけでなく、医療従事者、患者、そして社会全体での理解と協力が不可欠だと思います。

これは、私の会社で進めているDX・AI推進でも言えることです(共感💦)

このようなウェラブルディバイスに加えて、CCTVで人の不自然な動き(例えば転倒)を検知したり、センシングと解析技術は日々進化しています。

仮に一人暮らしでも、安心して過ごせる日は遠くないです!

↓関連記事です。

★【一人暮らしでも安心で楽しい家】テクノロジーと人が共存する終の棲家

それでは、明日もいい日でありますように!

Have a Nice Day!

※ 松竹梅に込められた日本の知恵

お祝いの席や料亭のコース料理などでよく目にする「松・竹・梅」。

私たち日本人にとってはとても馴染み深い言葉ですが、改めて考えると「どうして松竹梅なの?」「どうして順番は松が上で梅が下なの?」と疑問に思ったことはありませんか。

今日は、この「松竹梅」の意味と背景について少し掘り下げてみましょう。

松竹梅はどれも縁起物

「松・竹・梅」は、いずれも冬の寒さに耐える植物です。

- 松 … 常緑樹として一年中青々と茂り、長寿の象徴。

- 竹 … 真っすぐに伸び、節目正しい姿から「成長と繁栄」の象徴。

- 梅 … 厳寒の中で最初に花を咲かせる強さから「希望と忍耐」の象徴。

つまり、どれも吉祥のシンボルであり、本来は優劣をつけるものではありません。

いつからランク付けに?

江戸時代の料亭や遊郭で、料金の異なる料理や遊興をわかりやすく区分するために「松竹梅」が使われ始めたといわれています。

当時、直接「上・中・下」と書くよりも、おめでたい響きのある松竹梅を使ったほうがお客様に気持ちよく受け取ってもらえるという工夫だったのです。

そのため、現代でも料理のコースや商品ランクに

- 松=上

- 竹=中

- 梅=下

という形で使われ続けています。

「下」ではなく「控えめ」

ただし、梅が「下位」とはいえ、けっして悪い意味ではありません。

むしろ「手頃」「気軽」「控えめ」といったニュアンスに近く、すべてがおめでたい選択肢のひとつなのです。

シニア世代にとってのヒント

私たちの暮らしの中でも「松竹梅」の発想は役立ちます。

- 旅行プランを「豪華・標準・控えめ」で考える

- 趣味の道具を「最高級・普段用・気軽なもの」で揃える

- 人生設計を「松竹梅」の3段階で想定しておく

このように分けて考えると、選択肢に余裕が生まれ、心も少し軽くなります。

まとめ

「松竹梅」とは本来、どれもおめでたい縁起物。

けれど江戸の知恵で「上中下」のやわらかな表現として広まったのです。

これからも「松竹梅」のように、言葉の持つ日本らしい工夫を日常に取り入れて、豊かなシニアライフを楽しみたいですね。