タイ在住32年になります、現役サラリーマンをやっておりますシニアライフビギナー66歳です。

早いもので、今年も残り僅か2ヵ月となりました。

『60歳以降は本当に“自由”か?2040年を見据えた社会・個人・企業のリアル』という話しを聞きました。

私は今66歳ですが、まだ現役で働いているサラリーマンです。

『もし自分が60歳に戻れたら会社を辞める?それとも続ける?』も想像しながら考察してみようと思います!

最近、時々目にするのが「60歳を過ぎたら自由に生きる」「もう働く必要はない」というお話しです。もちろん、長年の会社勤めを終えて、悠々自適の生活を送りたいという気持ちは誰しも持っているでしょうし理解できます。

しかし、私はこのテーマは、そんなに単純ではない話しと感じています。むしろ60歳どころか、65歳以降も働くことが、社会にとっても個人にとっても、そして企業にとっても欠かせないテーマになってきているように思うからです。

ここでは、データと私自身の実感を交えながら考えてみたいと思います。

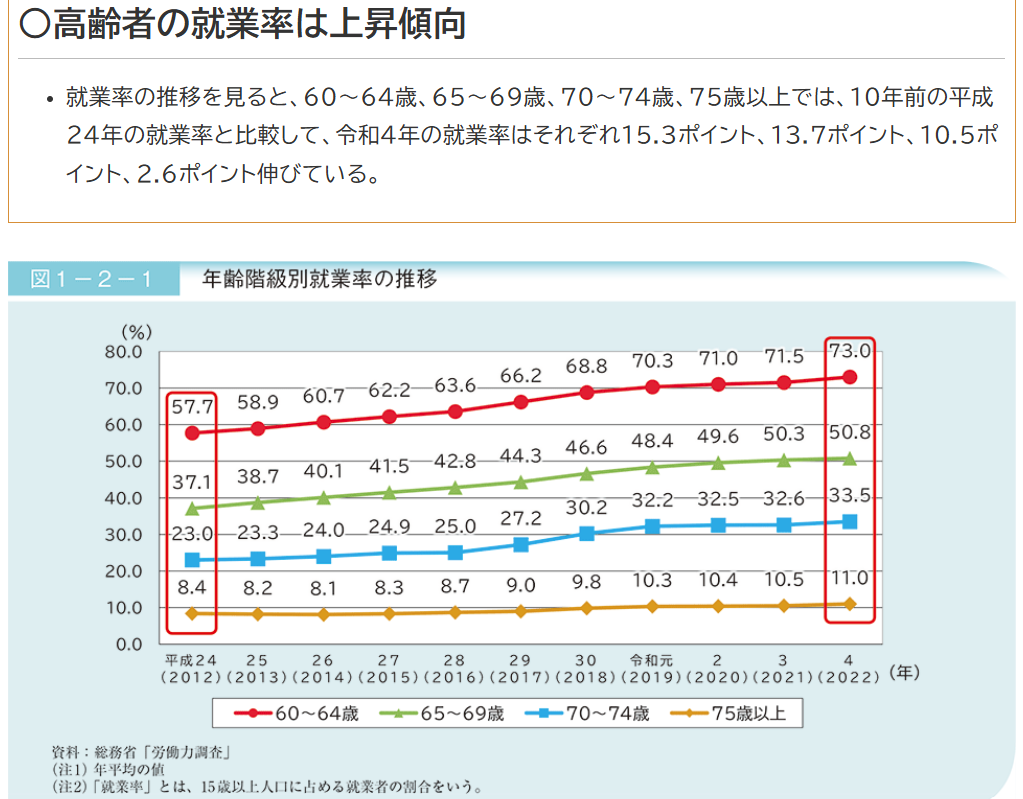

日本社会が直面する現実(マクロ視点)

まずは社会全体の数字を見てみます。(勘違い、引用間違い等ありましたらご容赦下さい)

- 人口動態

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、65歳以上人口は2030年代に増え続け、2043年に約3,953万人でピークを迎えると予測されています。

一方で15~64歳の「働き手人口」は減少を続けており、2025年には7,400万人程度にまで落ち込んでいます。 - 支え手の比率

1990年には「現役世代約5人で高齢者1人を支える」構造でしたが、いまや「2人で1人を支える」状況にまで悪化。さらに2040年前後には1.7人で1人を支える時代が来るとされています。

こうした数字から見えてくるのは、「60歳以降は働かなくてもいい」という社会的余裕が、もはや存在しないという現実です。むしろ シニアの労働参加は社会保障制度を維持する上で欠かせない要素 になっているように思われます。。。

個人にとっての現実(お金・健康・生きがい)

では、個人の生活に目を向けてみます。

- お金の面

総務省の家計調査によると、65歳以上の「夫婦のみ無職世帯」の平均支出は約28.7万円/月。一方、年金などの実収入は約25.2万円/月で、月3〜4万円の赤字が出ています。

これは「年金だけでは安心できない」という多くの声の裏付けです。 - 健康の面

高齢者の就労調査では、働いている人の7割近くが「健康維持のため」と回答しています。実際、就労している高齢者の方が要介護認定率が低いというデータもあります。

「仕事に行く」という日常が、体も心も元気にしているのです。 - 生きがいの面

2023年の高齢者就業者数は912万人で過去最多。60歳以上の4人に1人が働いています。これは「生活のため」だけでなく、「社会に必要とされている感覚」が大きな原動力になっていると考えられます。

つまり働くことは、「収入」「健康」「生きがい」という三つの柱を同時に支えてくれるのは間違いなさそうです。

企業に求められる工夫(採用・活用の視点)

では企業側はどうすべきでしょうか。

労働力不足が深刻化するなか、シニアを戦力化できるかどうかが企業の持続性を左右すると思われます。

柔軟な働き方を整える

- 短時間勤務や週2〜3日勤務

- 季節ごとの繁忙期のみ働けるスポット雇用

- 在宅と現場を組み合わせたハイブリッド勤務

職務設計を工夫する

- 体力的に無理のない軽作業や補助業務の切り出し

- 指導員、品質チェック、顧客対応など経験を活かせる仕事を明確化

健康と安全に配慮する

- シフトや休憩管理で無理をさせない

- 明るさ・空調・段差などの職場環境改善

- 定期健診や相談窓口の整備

モチベーションを高める

- 役割や成果に応じた評価と報酬

- 「若手育成に力を貸してほしい」という明確な使命感の共有

- 地域貢献やCSRと結びつけた就労機会

採用チャネルを工夫する

- ハローワークやシニア専門求人媒体の活用

- 地域の高齢者センターやNPOとの連携

- OB人材バンクを通じた再雇用

これらを実践することで、企業はシニアを「補助的な人材」ではなく、社会を支える不可欠な戦力として迎え入れることができるような気がします。

まとめ 「どう働くか」が自由をつくる

2040年を見据えると、

- 社会にとって:高齢者就労は労働力不足と年金制度維持の鍵

- 個人にとって:生活の安定、健康維持、生きがいにつながる

- 企業にとって:シニアをどう採用・活用するかが生き残りの条件

出典:内閣府

「60歳以降は自由に生きる」という理想は大切ですが、現実を直視すれば “働かなくてもいい自由”ではなく、“どう働くかを選べる自由” こそが、これからの時代の新しいライフデザインではないでしょうか。

私自身も66歳となりましたが、「働くことをやめる」よりも、「働きながら自分のペースで生きる」のほうが、現実的で豊かな選択肢だと感じてやって来ました。

特に私の場合は役職定年後は、時間の余裕も出来、仕事でプライベートを犠牲にすることもなくなりました。

さて、

『もし自分が60歳に戻れたら会社を辞める?それとも続ける?』

ですが、

答えは迷わず『続ける』です。

少し付け加えますと『どうせやるんだから楽しく続ける!』ですかね。

それでは、いい日でありますように!

Have a Nice Day!