タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナーです。

今は一時帰国休暇で日本にいます。

昨日から、私が子供の頃、10年ほど住んでいた佐賀県の嬉野市に来ています。

両親のお墓参りと、今は空き家となっている実家の処分について不動産さんとの相談です。本当は昨日の予定でしたが、今日になりました。

家の方は、ずっとお付き合いして来た不動産屋さんの愛弟子さんが経営する別の不動産屋さんにも力を貸して貰えることになりましたので、動きが加速するかも知れません。

ただ、『家の仕様が最近のニーズに合わないことと、この辺りは市街から離れてますから、ご期待に沿えるかどうか・・・💦』みたいな反応でした(´;ω;`)

買った時の半分以下は覚悟しておいた方がよさそうです。

元々いつかは売るつもりで買った家ではないので、「変な欲を出すなよ」と自分に言い聞かせ中です😁

一日も早くどなたかに引き取ってもらって、大事に使って貰えればいいのですが!

さて、

↓昨日泊まったホテルでの夕食です。

予約内容は”朝食のみ”でしたので、近くのコンビニで、おにぎりと豚汁を買って来ました。

東京に行った時も、デパ地下で買って弁当などを部屋に持ち込んで妻と食べることが多いです。ほぼ下着姿で、何の緊張感もなく頂くディナーこそ最高のご馳走です!

ちなみに、日本に帰って真っ先に食べたいものは、”のり弁”です!

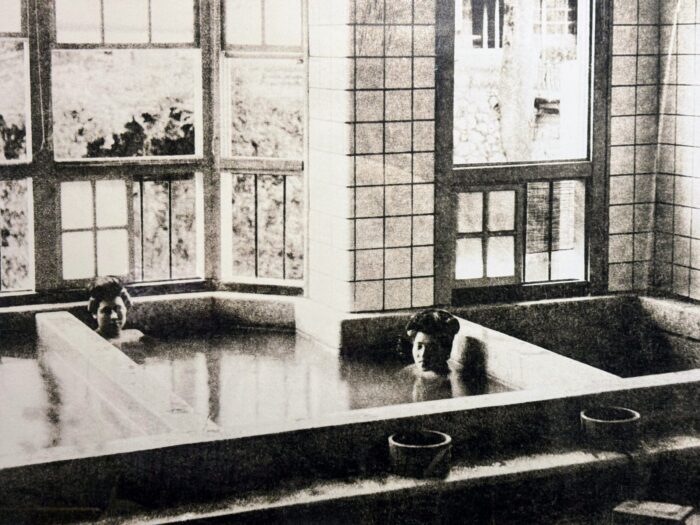

これは、家族風呂です。

さすが、美人の湯で有名な嬉野温泉!ヌルッとしたお湯で、しっとりしました!

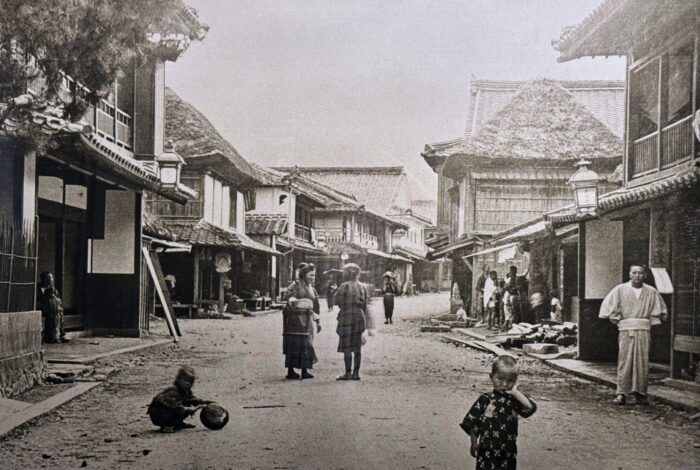

こちらは、ホテルに飾ってあった、昔々の嬉野温泉の様子です。

『これはいい写真!』と、写真を撮らせて頂き、そのあとAIにお願いして、高解像度のカラー写真にしてもらいました。

開湯1300年の歴史と神功皇后の伝説に彩られた、江戸時代からの宿場町、嬉野温泉です※。

私達夫婦が泊まったホテルの名前は、うちろじです。

昨年オープンした、モダンで綺麗な宿です!

両親のお墓は、嬉野の見晴らしのよい高台にあります。

何一つ親孝行できないままでしたが、今でも自慢の息子と思ってくれているはずと、勝手に思うことにしています。

歴史・伝説・文化の流れを踏まえた「嬉野温泉(うれしのおんせん)」の紹介をまとめました。

開湯1300年の歴史を誇る「嬉野温泉」

佐賀県の西部、穏やかな山あいに湧く嬉野温泉は、「日本三大美肌の湯」として知られる名湯です。その歴史は古く、約1300年前、奈良時代の頃にまで遡るといわれています。

古代には肥前国風土記にもその名が記されており、長い年月を通じて人々に親しまれてきた温泉です。湯質はとろりとしたナトリウム炭酸水素塩泉で、入ると肌がしっとりすべすべになることから「美人の湯」「日本三大美肌の湯」の一つに数えられています。

神功皇后の伝説

嬉野温泉の始まりには、**神功皇后(じんぐうこうごう)**の伝説が残っています。

三韓征伐の帰途、皇后がこの地を通りかかった際、従者の一人が病に倒れました。そこで皇后は、近くの湯けむり立つ泉にその従者を入浴させたところ、たちまち回復したといわれます。

その出来事を喜び、皇后が「うれしの(嬉野)」と名づけたことが、温泉の名の由来とされています。

以来、嬉野の湯は「癒しと再生の湯」として語り継がれてきました。

宿場町として栄えた江戸時代

江戸時代に入ると、長崎街道の宿場町として嬉野は大いに栄えます。

長崎へ向かう諸外国使節や旅人、商人、そして藩主の行列などがこの地を通過し、道中の疲れを癒すために湯宿が建ち並びました。

この頃には温泉文化も洗練され、「湯どうふ」などの郷土料理や、茶どころとしての嬉野茶も発展。

温泉・茶・街並みが融合した「癒しの宿場」としての姿が形づくられたのです。

現代の嬉野温泉

現代の嬉野温泉は、歴史の面影を残しつつ、モダンな温泉街へと進化しています。

白い湯けむりと、古き良き木造旅館の並ぶ風情ある街並みには、川沿いの足湯や和モダンなカフェも点在。

温泉街を流れる嬉野川に沿って歩けば、1300年の時を超えて、今も変わらず人々を癒し続ける温泉のぬくもりが感じられます。

名物と楽しみ

- 嬉野温泉湯どうふ:温泉水で豆腐を煮ると、とろけるような口当たりに。全国的にも有名な名物料理です。

- 嬉野茶:日本茶の中でも特に香り高く、まろやかで甘みのある味わい。

- 温泉宿泊:露天風呂付きの老舗旅館から、モダンなスパリゾートまで多彩。

まとめ

神功皇后が名づけ、江戸の旅人が癒された湯。

今もなお、嬉野温泉は“心と肌をうるおす”日本の名湯です。

それでは、いい日でありますように!

Have a Nice Day!